今日很榮幸能受桃園市政府原住民族行政局邀請,擔任「團康技巧、志願服務的方法及技巧」課程講師。這場課程不僅是一次專業知識的分享,更是一趟與充滿熱情與活力的志工們,深度交流的溫暖旅程。

多年來,我在志願服務與團康帶領中累積了豐富的實務經驗。我深知,一場有效的課程,絕不該只是單向的知識傳輸。它必須充滿活力,讓學員在輕鬆的氛圍中學習,並將所學內化成實際行動。這正符合心理學家大衛·柯爾布(David Kolb)提出的「體驗學習循環」(Experiential Learning Cycle)。他強調,真正的學習來自於「經驗、反思、理論、應用」的過程,讓知識不只是書本上的文字,而是能實際應用的技巧。

從活潑到專業:團康活動的深層價值

走進教室的那一刻,我就感受到了這支服務隊的滿滿熱情。隊長像一位親切的大姊,不斷熱情招呼,甚至將準備好的點心往我桌上堆疊,那種「阿嬤怕你餓」的溫暖,讓我不禁會心一笑。

這份氛圍,正好呼應了團康活動的核心價值:拉近人與人之間的距離,建立信任與連結。課程一開始,我設計了一系列破冰活動(Icebreaker),這並非單純的娛樂,而是依據**團體動力學(Group Dynamics)**理論設計。該理論指出,一個團體的效能與凝聚力,取決於成員間互動的品質。透過破冰,志工能更快形成安全感,進而提升後續服務的合作效率。

志願服務的四大核心技巧:從理論到實踐

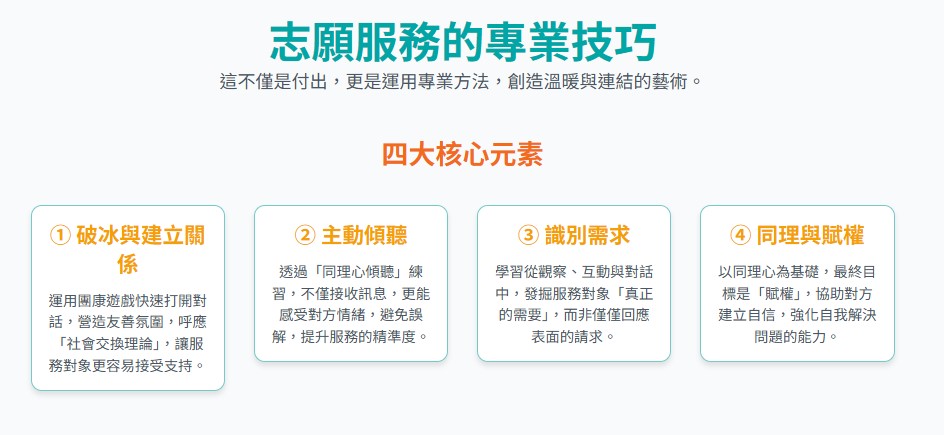

在課程中,我將志願服務的專業技巧系統化拆解為四大核心元素,並透過體驗活動與理論相互結合:

破冰與建立關係: 透過簡單的團康遊戲,志工學習如何快速打開對話,營造友善氛圍。這呼應社會交換理論(Social Exchange Theory),強調付出與回饋的循環,能讓服務對象更容易接受支持。

主動傾聽(Active Listening): 課程中特別安排傾聽練習,讓志工理解「聽」不僅是接收訊息,而是帶著同理去感受對方情緒。這樣的同理心傾聽(Empathetic Listening),能避免誤解與錯誤回應,提升服務精準度。

識別需求(Needs Assessment): 很多時候,服務對象的需求並不在話語表面。志工要學會從觀察、互動與對話中,發現對方「真正的需要」,而不是以「我覺得你需要」取代「你真正需要」。

同理與賦權(Empathy & Empowerment): 志願服務的最終目的,不只是解決問題,而是陪伴服務對象發掘自身潛力。同理心是基礎,而**賦權(Empowerment)**則是進階,協助對方建立自信,強化自我解決問題的能力。

課堂上,志工們的熱烈討論與經驗分享,正是將這些理論轉化為真實服務的最佳證明。有志工分享,在服務長者時,運用傾聽技巧能有效安撫對方焦躁情緒;也有人發現,透過簡單的破冰活動,能快速與孩童建立互動。

超越服務:看見志工的無限可能

在課程的最後,我分享了「志願服務的多元視角」:志工不僅是付出,更是在過程中自我成長。這正如**羅伯特·格林利夫(Robert K. Greenleaf)的僕人式領導(Servant Leadership)**所強調的:真正的領導力在於服務他人,並帶動更多人一起投入。

課程結束後,隊長仍不忘將研習點心往我包包裡塞,這份溫暖讓我再次感受到:志願服務的核心,不只是技巧與方法,更是人與人之間真誠的交流與彼此成就。

結語

團康技巧與志願服務方法的結合,不僅能讓課程更有趣,更能幫助志工在服務現場更有信心與專業。桃園志工的熱情,正是一股持續推動社會向前的力量。相信只要善用方法與專業,每一位志工都能成為服務現場中的光,帶來溫暖與希望。

相關文章

探索更多來自 黃俊維 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。